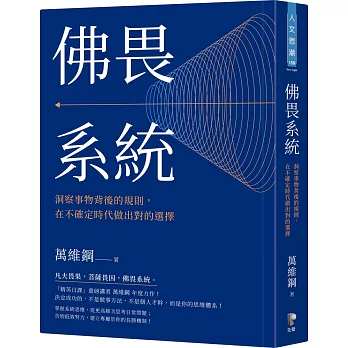

讀書筆記:《佛畏系統》

奈特不確定性

來自 Frank Knight 1921 年出版的《Risk, Uncertainty and Profit》。其中解釋了風險、不確定性的差異,並找到了「利潤」真正的來源。

車禍是風險、賭博是風險;但未來十年是否能發現新能源是不確定性、新創事業會不會成功是不確定性。企業承擔不確定性,創造利潤。

思維密度

簡單的例子:一篇花了一個小時寫出來的文章我用一分鐘讀完,那思維密度為60。

所以書籍的思維密度可就非常可觀。某個大師濃縮了他二十年來的心血寫出的一本書,我們花一個禮拜把它看完,思維密度極高,賺翻。

心流的本質

進入心流會關閉前額葉皮質。以《快思慢想》的模型來說,心流狀態下,系統二(前額葉負責的慢思考)關閉了,省出來的能量都跑去運作快思考的系統一,創造出無比流暢的體驗。

時間管理的最高境界:不做「必須做的事」

如果有一個 deadline 在禮拜五的 case,它在禮拜五就是「必須做的事」,但它在禮拜一就是一件可做可不做的事情,此時你就有主動權。主動權有什麼用呢?

callback回去《致富心態》:幸福跟對生活的掌控感彼此呈正相關。

時間就像金錢,你花掉了就不是你的了;你不花,那依然不是你的——只有在你「可花可不花」的那一刻,它才是你的。

In my opinion, 姑且不論時間管理這個命題是否是偽命題(《人生4000個禮拜》給我們的建議),透過降低「身不由己」的比重,增加對生活的掌控感,提高幸福感,應該是個不錯的方向。

但這題就是一個餘裕題。一樣是4000個禮拜的教誨:我們依然要考慮放棄行事曆上的彈性,換取社群的紅利。

而我們《一個讀書會》的討論中認為,餘裕的幸福(行事曆上的彈性)跟抱團的幸福(社群的紅利)其實是不同種類的幸福,也許可以理解為「血清素的幸福」跟「催產素的幸福」。

正確型人才 vs 優異型人才

正確型人才講專業、穩定、標準,就是典型的好學生、好員工。華人社會很喜歡這種人,並且也很擅長培養這種人,因為正確型人才容易在「負增強」的教育環境下產生。

優異型人才講創新、風險、藝術,比較容易自「正增強」下產生。啊,所言極是。

排序不等式

為什麼會有馬太效應?因為「排序不等式」,大家想最大化效果。

為什麼城鄉差距難以彌補?因為「排序不等式」,政策想最大化效果。

為什麼「優異型人才」才是合理的打法,因為「排序不等式」!偏科才是自然的方向,可惜華人社會

選擇偏誤 vs 檢查悖論

倖存者偏差跟伯克森悖論都是「選擇偏誤」。檢查悖論不是選擇偏誤。

選擇偏誤來自我們人為犯下的抽樣缺陷(非隨機),但檢查悖論是就算你完全隨機抽樣了,一樣會出現的反直覺結果(不是一種偏誤,是機率上的事實)。

總覺得自己平均等公車的時間大於表訂班距,是心理作用嗎?不是,這是是檢查悖論。原理可以思考「隨機在學校抽樣詢問『班上的人數』,最後統計的結果是否能接近事實?」,答案是不會。

本書提到了伯克森悖論。人真的越帥越渣嗎?可能並不是,只是因為我們在選擇交往對象時,考慮的是「帥度跟渣度」的綜合分數,此時樣本已經陷入了選擇偏誤。

Other Good Points

- 調研的第一步就是把 Problem 變成 Question

- If you’ve never missed a flight, you’re spending too much time in airports. — 諾貝爾經濟學獎得主 George Stigler 說的,傳達「效率與風險的權衡」。

- vegemite principal:真香定律。

- p.260「灰階思考、黑白決策」其實就是「思圓行方」。

- acedia:對事物毫無關心、無法振作、精神麻木、對生活失去意義感。(我懂,就是多巴胺受體下調的感覺)

- 巴菲特選股有 Pygmalion Effect。第一次看到有人用皮格馬利翁效應來描述這件事,感覺其實挺貼切的。

- p.113 給你兩個月想幹麻就幹麻……

- p.164 憑什麼我辛苦二十年,現在卻比別人差……

- p.165 特別是在中國這個有科舉考試傳統的國家,很容易產生一種幻覺,認為「學識應該得到獎勵」……

- 有趣的邏輯段子:有一天,三個邏輯學家走進酒館,酒保問:「三位都喝啤酒嗎?」第一位回答:「我不知道」第二位回答「我不知道」第三位回答:「是的」

- 結婚是一種股票思維、曖昧是一種期權思維;奮鬥是一種股票思維、演化是一種期權思維。